萧干与汕头的另一段故事

▼

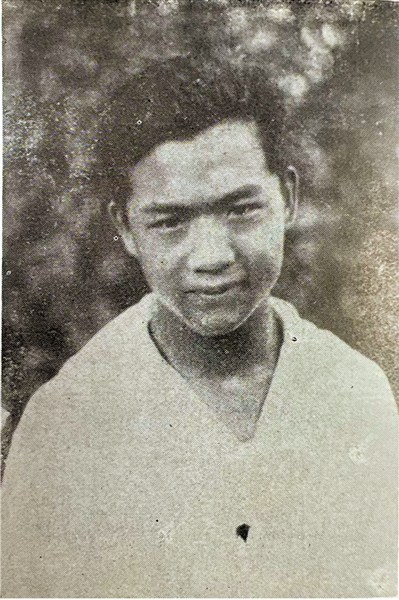

说起著名作家、记者、翻译家萧干与汕头的情缘,大家都会想起他的长篇小说《梦之谷》,想起现在的𬒈石梦之谷景区。其实,萧干与汕头还有另一段较少人知的故事:1938年,在全民族抗战爆发的大背景下,萧干以记者的身份,来到汕头采访,写出了新闻特写名篇——《林炎发入狱》。这成为萧干人生重要转折点的一次难忘经历,也是萧干与汕头的又一次结缘。

萧干为什么来汕头采访?

全面抗战爆发后,萧干几经周折,从上海来到香港,成为香港《大公报》文艺副刊主编兼记者。他遇到了潮汕人黄浩并成为好友,当时黄浩代表华北游击队来香港募款并购置药品。有一天,“黄浩忽然问我,想不想跟他一道回一趟他的家乡?那还用说!我绝不会放弃这样的机会。”(萧干《文学回忆录》)于是,1938年11月,萧干随黄浩到潮汕募款并采访。当然,这里边有10年前萧干第一次汕头行特别是“梦之谷”的情缘,也有萧干当时急于回避一段感情困扰的原因。这些在萧干晚年的回忆录《未带地图的旅人》《文学回忆录》中都有所述及。

萧干的此次行程,除了汕头,还到了潮安、揭阳、普宁等地,采访成果丰富。回香港后,他连续写下了《林炎发入狱》《阻力变成主力》《岭东的黑暗面》《黑了都市亮了农村》《教育流进僻乡》等5篇通讯和特写(均收入《萧干文集》第二卷,浙江文艺出版社1998年版)。其中,《林炎发入狱》这篇特写影响最大,成为萧干的新闻名篇之一。

此次潮汕之行,确立了萧干作为记者在中国新闻界的坚实地位,也为他随后赴英国,在更广阔的天地采访第二次世界大战欧洲战场积累了经验。可以说,这是萧干随着大时代形势的演变,从主编文艺副刊、从事小说创作,到“脱了马褂,换上戎装”,成为旅行记者、战地记者转折时期的一次重要实践。

《林炎发入狱》为何

成为新闻特写名篇?

《林炎发入狱》刊登于1939年2月25日、26日的香港《大公报》,全文分8小节,5300多字。这篇特写之所以会成为萧干新闻作品中的名篇,被萧干本人和各种研究萧干作品的资料屡屡提及,本人认为,主要有三方面原因:

暴露了全民族抗战爆发后国民党统治下的黑暗面,也反映出广大民众抗战激情高涨的光明面,从一个局部体现了中华民族危机下的人心所向。

萧干莅汕之时,全民族抗战爆发已近一年半,上海、南京先后沦陷,广州、武汉也刚刚沦陷(1938年10月21日、25日)。汕头形势岌岌可危,正如《林炎发入狱》所讲“这是敌舰正在马屿(妈屿)窥伺的存亡关头”,萧干在《文学回忆录》也讲当时汕头“到处贴着‘誓死保卫祖国’的标语,路口堆积的沙袋象征着民众抵抗的决心。市电力厂已经遭到敌机的轰炸了,除了中山公园一角,四下里一片漆黑。关心时事的市民们坐在大喷水池周围,倾听着南生公司的无线电播放着新闻”;半年后,1939年6月21日汕头沦陷。

在这种国家民族命运生死存亡的紧要关头,《林炎发入狱》以潮汕的一个小局部、一宗具体案情,把各方各面的立场、作为,通过如何看待、对待以林炎发为代表的基层民众的抗战热情、抗战行为,是打压还是支持,是诬陷还是褒扬,是只顾私利还是共赴国难,在这篇特写中都很具体地表现出来。萧干在采访中,通过后援会干事陈剑魂、潮安县动员会书记长黄传名、潮安县长梁翰昭、谍查队长黄某、龙溪警察局新任局长、溪西乡长陈家文、宝陇村保长林耀亭等人物的言行,反映出对百姓冤情不作为、对民众抗战热情漠不关心,老成世故,推诿塞责,甚至乱作为诬陷、抓捕、殴打无辜的黑暗面,又通过林炎发、揭阳某乡青抗会一位青年、汕头青抗会曾应芝、宝陇村众多乡民,反映出民众抗战热情高涨、基层自发组织起来、民众抗战力量无穷的光明面,讲到“青抗会是潮、汕新崛起的一个团体。会员近万,遍满岭东”,尤其是篇末的特写场景令人难忘:

“我问假使日本来了你们怎么办?

‘打番仔!’许多只粗大拳头握起来了,连那挂鼻涕的小孩子也不甘缩回胳臂。”

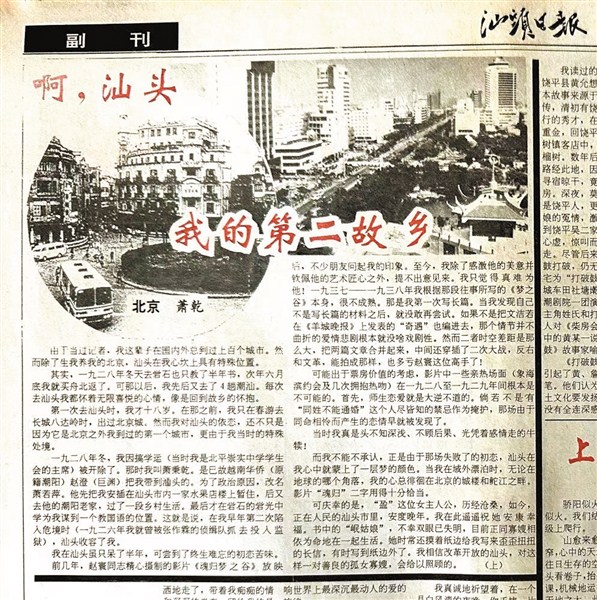

正如萧干所讲“我看到两个截然不同的潮汕。看到潮汕人民在敌人登陆的前夕,在积极地做着奋战抵抗的准备,我也看到贪官污吏横行霸道:一边大发国难财,一边欺凌百姓,陷害无辜”(见《啊,汕头,我的第二故乡》)。《林炎发入狱》就这样把一个地方、一个局部与整个国家民族的命运紧密联系起来,把黑暗面、光明面两相对照,自然引发了广大读者的强烈共鸣。

以悬疑切入,多角度采访,现场感直击,让各种人物现身说话,把新闻特写的长处发挥淋漓尽致。

“在汕头,第一个晃在我眼前的是林炎发这个名字。”

《林炎发入狱》一开篇,萧干就从汕头报纸上看到的绝然对立的两份“告各界书”入手,一边是以宝陇村保长为首告发林炎发是“一名杀仔(窃贼)”,另一边是青抗会呼吁“林同志应重获救国之自由”,并由此发出“究竟林炎发是何许人?”的疑问,一下子引发了读者对林炎发为何入狱的悬疑与了解真相的兴趣。

文中剩余的7小节,均是萧干四处走访的实录。在1996年萧干专门为《林炎发入狱》所写的“余墨”中讲到:“我从香港一登岸,马上就同支持并在营救林炎发的汕头青年抗日同志会联系上,但消息灵通的党部和‘乡绅’也把我包围起来,他们很怕这个案子被捅出去。我先竭力想摆脱他们的包围,但他们紧紧不放。于是我只好采用平行采访的办法,而且先让官方的党部、保长和谍查队长谈。我也认真记下了他们的谎言。然后才去狱中探望林炎发,去他村里看那位哭成泪人的老母,以及同情他的老乡。回到香港动笔写此文时,我也采取纯客观的报道,都让当事人说话。”

萧干从多个角度先后采访了9位人物,以现场目击者“我”为贯穿全篇的线索,对每位人物进行“素描写生”“实地抓拍”,聚焦最富有特征、最有价值的片段,集中突出表现新闻事实和主题,落笔集中,注重细节,剪裁得当,把新闻特写的特长充分发挥了出来。如采访谍查队长黄某时,萧干连续提问了6个林炎发入狱的关键问题,一一针对是谁叫抓、有无证据、是否对质、关了多久、有没被打,并将谍查队长的回答一一实录,公道是非让读者自行作出判断。

正如研究者在分析《林炎发入狱》时所言:“凡读过这篇特写的读者,只要不失起码的正直之心,就都会承认作者的采访是周密的,态度是诚实的,文中所记述的一切是真实可信的。关于对立双方的是非曲直,林炎发究竟是何许人,尽管作者没有公开置一词,而大量事实本身就足以揭示全部事件真相,它有力地表明:林炎发是无辜的;林的所谓罪名,完全是当地的地主反动势力的诬陷;捕林入狱,实际是地主反动势力与国民党官方相勾结打击群众抗日爱国团体的一个险恶手段。——这正是萧干所预期的效果。”(鲍霁《鲜活·实在·亲切动人:评萧干特写的艺术特色》)

人物语言经常直接采用方言,潮汕特质不时显现,充分体现地方与族群的特色。

萧干1928年冬第一次到汕头,就对潮汕方言有了强烈的感受,因为听不懂潮汕话,“我就开始了一种奇特的、用手势比划交谈的生活”,“然而生活中不少是无法用手势来表示的,我们就只好相互瞪着眼睛干着急。这时我才知道,同是中国人,却还有着语言不通的问题”(见《未带地图的旅人》)。

这回在采写《林炎发入狱》时,萧干在不影响普通读者理解的前提下,直接引录被采访者的原话,将方言照记不误,并在括号内注明普通话语义。这样我们就读到了一连串有趣的潮汕用语:诸如“杀仔”(窃贼),“唔”(不):唔知情、唔切要、唔敢行近,“呾”(说),“甲”(及),“个”(的),“往”(我们):“叫往”(叫我们)、“往个”(我们的),着(须)用钱,二十外(多)日,做生理仔(小生意),糖物食仔(零食),惊到罗冻(战栗)。这些对普通读者来说陌生的、异质性的语言,加上文中出现的祠堂、木屐、鹅、红薯、蜜柑、橄榄树等潮汕特色的建筑空间、物件物产,更增强了这篇特写的真实性、可感性,也带来了陌生化的可读性、趣味性。

萧干晚年曾多次提及《林炎发入狱》,可以看出这篇特写在萧干心目中的特殊分量。“在我一生从事的记者生涯中,只有一次我曾用文字救过一个人——他就是大革命时期的农会会员林炎发”,“文章在香港《大公报》上发表后不久,就接到汕头朋友的来信,告我林炎发终于无罪获释了”(见《啊,汕头,我的第二故乡》)。这也是与萧干一贯“站在弱者群里”,“褒善贬恶,替被蹂躏者呼喊,向黑暗进攻”的写作立场的又一次鲜明体现。

萧干五次到汕头,

一直把汕头视为第二故乡

萧干一生先后五次来到汕头。第一次是1928年冬至1929年6月,长达半年时间,第二次是1930年初夏,相关经历已写入自传体长篇小说《梦之谷》。第三次是萧干1931年夏至1932年夏在福州英华中学任教期间的寒假(应是1932年初)。第四次是本文所述的1938年11月(需提及的是,《梦之谷》也恰好是1938年11月由文化生活出版社首次出版)。第五次是1987年2月,77岁的萧干与夫人文洁若先后到粤闽六城市(广州、汕头、漳州、厦门、泉州、福州),在汕期间文洁若还与《梦之谷》女主人公“盈”的原型萧曙雯会面;之后萧干夫妇在解决生活困难方面给予萧曙雯很大帮助,写下充满人性温暖的《梦之谷》“续篇”(《汕头日报》对此近年两次刊文介绍:庄园《延续逾一甲子的“梦之谷”故事》(2019年2月24日),黄宏《萧干与“梦之谷”的一段情缘》(2024年7月12日),这里不再多述)。

萧干多次讲到自己对汕头饱含的感情:

“然而我心坎上更挂念的,还是潮汕。那是我十八岁上开始流浪生活的起点,是我的第二故乡。在那里,我第一次尝过爱情的苦果,也第一次体验了人生。”(《文学回忆录》)

1983年11月26日,对于汕头大学筹建海外华文文学研究中心的设想,萧干在回信中写道:“我很关心新马文学,汕头又是我的第二故乡,所以我当然愿意竭全力支持你们。”并为此指点支招,过后又把他珍藏的200多本新加坡、马来西亚华文图书赠给汕头大学海外华文文学研究中心。(陈贤茂《萧干与海外华文文学研究》)

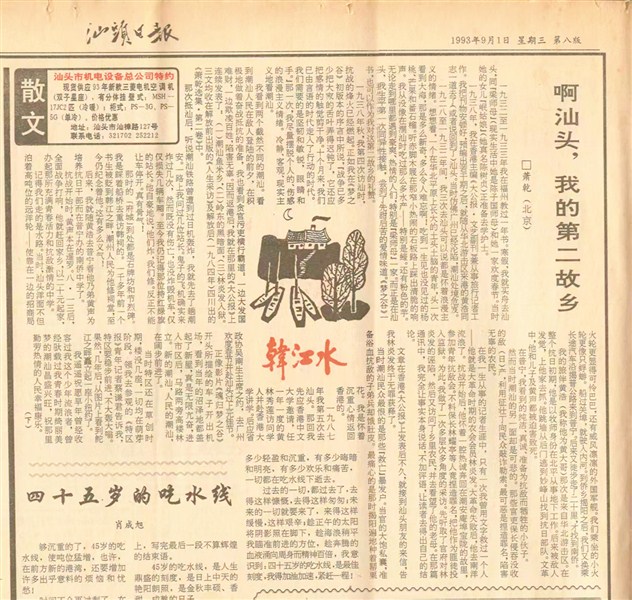

最集中体现的,是萧干所写的《啊,汕头,我的第二故乡》这篇文章(刊登于1993年8月25日、9月1日《汕头日报》,收入《萧干文集》第五卷、《此情堪忆:萧干心灵地图》等书中):

“由于当过记者,我这辈子在国内外总到过上百个城市。然而除了生我养我的北京,汕头在我心坎上具有特殊位置”;“每次去汕头我都怀着无限喜悦的心情,像是回到故乡的怀抱”;“汕头在我心中就蒙上了一层梦的颜色。当我在域外漂泊时,无论在地球的哪个角落,我的心总徘徊在北京的城楼和𬶍江之畔。”

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,此时我们重读《林炎发入狱》这篇抗战背景下的新闻特写名作,重温萧干与汕头这座海滨城市的深厚情缘,更感历史离我们并不遥远,讲好汕头故事还有很多可做。

发表日期:2025年07月09日

来源:汕头日报

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。