生态赋能“美丽产业”一路生花

▼

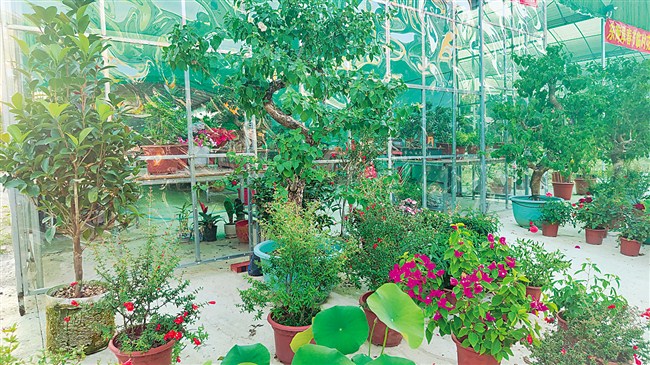

从热闹一时的年宵花市到四季常青的苗木基地,从传统花卉交易到文旅融合创新,汕头花木经济以“美丽产业”为支点,撬动消费、生态、文化等多维度的价值提升,以多元化的姿态蓬勃发展,成为推动消费升级、乡村振兴和生态建设的重要引擎。在“百千万工程”与绿美广东建设的政策东风下,汕头花木经济通过创新业态、生态赋能,书写着“以花为媒、因绿而兴”的高质量发展新篇章。

绿色消费深入市民生活

汕头传统的花木市场,都是在春节前最为繁荣,每年的年宵花市热度不减,市民为迎新扮靓家居,会不吝花费购买绿植花木,而其他时间,花木市场都处于淡季,购买者寥寥。

随着近年来居住条件的提高,市民越来越喜欢周末逛花市,买几盆花木回家种植养眼,将绿色消费变成了日常。市民对家居绿化的“消费升级”促使汕头的花木市场“淡季不淡”,成为常年业态,规模也不断扩大。

海滨路的花木市场里,花木店的老板正忙着修剪花枝,栽种盆景。老板告诉记者,近年来,精致的盆景很受市民喜爱,只要盆景造型在顾客的审美上,就会有人不吝重金购买。

购买力的提升也鼓励着花木市场经营者不断尝试创新,除了传统的热销花木,还逐渐引进了国外的新奇品种,如北美冬青、荷兰朱顶红、埃塞俄比亚马蹄莲、法国月季、南非百万小铃等异国花卉,使汕头花木市场越来越国际化。有的稀有品种价格不菲却仍“一苗难求”,像进口三角梅单盆售价从几十元到数千元不等。

家居美学催生多形式消费业态

市场规模的扩大离不开消费升级的驱动。汕头市民对家居美学的追求催生了更多形式的消费业态。

有的花木苗圃专门提供了“花木寄养”的创新服务,消费者将不同季节开花的花木寄养于专业苗圃,由花农细心养护,确保开花时达到最好的状态,在花木最美的时候再领回家中摆放,花谢后又送回苗圃寄养,换其他开花的植物回家,让家里一年四季花开不断。有些花木“发烧友”注重体验自己动手养护的乐趣,他们会挑战一些需要专业养护的苗木,有些商家会提供上门指导的业务。这些创新服务既解决了家庭养护难题,又延长了产业链价值。

随着网购的流行,不少人只喜欢坐在家里购物,就连购买花木都想“足不出户”。于是商家又拓展了线上销售,通过“一物一拍”直播带货,实现线上线下双线增长。

绿美经济与乡村文旅发展共振

近年来,汕头在乡村振兴建设中,通过“拆违建绿”推动花木市场与城市更新的深度融合。以“绿美生态建设”为抓手,投入资金植树造林,提升了城乡颜值,促进了生态旅游,同时发展了林业经济,实现了绿美经济与乡村振兴的共振。

如妈屿岛近年来开展的绿化工程建设,通过投入资金对妈屿岛内多处绿地进行升级改造,种植宫粉紫荆、火焰木、黄花风铃木、黄槿、桃树、桐花树等多种树苗,并建设了地被、草坪等,既提升了海岛景观,又带动了生态旅游的发展。

花木市场与文旅资源的结合也成为新趋势。澄海区隆都镇通过推动“和美花海生态园”等生态项目建设,既增添乡村旅游吸引力,又为村民提供了就业机会,实现了生态效益与经济效益的双赢局面。

澄海前埔村紧抓“百千万工程”实施契机,春节前在东溪畔的千亩稻田边栽种了一片带状桃花林,桃花盛开后引来了众多游人,既美化了乡村环境又促进了乡村旅游的发展。

海滨路灯光花市依托夜市经济,将购花、赏花与休闲娱乐结合,吸引市民夜间消费。

记者了解到,汕头花木经济蓬勃发展,但仍面临同质化竞争、标准化缺失等挑战。部分中小商户依赖低价策略,难以形成品牌效应;高端品种依赖外部供应,本土育种能力有待提升。业内人士认为,要打破这些局限性,需通过打造地域品牌,挖掘潮汕非遗元素,开发“侨批文化”“红头船历史”主题花卉衍生品;推广智能温室、花期调控技术,提升产品附加值;设计花卉主题旅游线路,有效扩大影响力。

发表日期:2025年04月30日

来源:汕头日报

▼

特别声明 本站部分内容《图·文》来源于国际互联网,仅供参考,不代表本站立场!

本站尊重知识产权,版权归原创所有,本站资讯除非注明原创,否则均为转载或出自网络整理,如发现内容涉及言论、版权问题时,烦请与我们联系,微信号:863274087,我们会及时做删除处理。